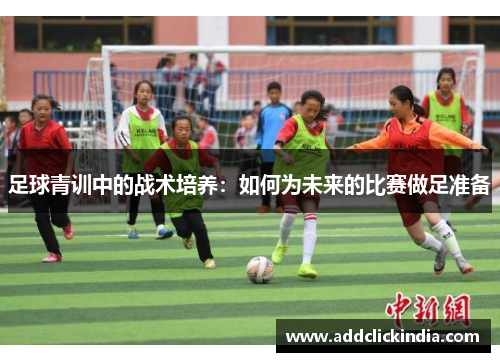

在足球青训体系中,战术培养是连接天赋与实战的核心纽带,它决定了年轻球员能否在未来高强度的比赛中脱颖而出。本文从战术意识的早期启蒙、体系化训练模式、实战场景模拟以及心理素质强化四个维度,系统探讨如何通过科学方法为青少年球员构建坚实的战术基础。文章强调,战术培养不仅是技术动作的机械重复,更是对比赛逻辑、决策能力和团队协作的深度塑造。通过分层递进的训练策略,结合现代科技手段与数据支持,青训体系能够为球员提供适应未来足球发展趋势的全面准备,使其在瞬息万变的赛场上展现真正的战术智慧。

1、战术意识启蒙

战术意识的培养应从青少年球员初次接触足球时开始。通过简化版的战术棋盘推演,教练可利用沙盘模型或数字模拟工具,帮助球员理解阵型移动、空间利用等基础概念。例如在U8-U10阶段,通过“颜色区域占领”游戏,让球员在限定区域内完成传球与跑位,潜移默化地建立空间感知能力。

场景化教学是启蒙阶段的关键策略。将训练场划分为不同功能区域,设置情景化任务,如“3v2快速反击”或“边路突破传中”,使球员在模拟实战中体会战术选择的重要性。这种具象化训练能有效缩短理论知识与实战应用的转化周期,培养球员的即时决策能力。

视频分析技术的引入显著提升了战术教学效率。通过剪辑职业联赛中典型战术片段,配合慢动作回放与战术标注,帮助青少年球员建立视觉化的战术记忆库。研究表明,每周1-2次专项视频课程,可使球员的战术理解速度提升40%以上。

j9官网2、体系化训练构建

分年龄段的战术体系设计是青训成功的核心要素。针对U12-U14球员,采用模块化训练模式,将整体战术拆解为定位球攻防、中场过渡、边中结合等独立单元。每个模块设置标准化训练流程,通过200-300次重复训练形成肌肉记忆,再逐步组合成完整战术体系。

数据驱动的个性化训练正在改变传统模式。利用可穿戴设备采集跑动距离、传球角度、决策时效等数据,建立球员战术能力评估模型。某青训营的实践表明,基于数据分析调整训练计划后,球员的战术执行准确率在6个月内提升了27%。

跨位置轮换训练能培养战术全局观。定期安排前锋体验后卫角色,中场尝试边锋职责,这种角色转换不仅增强球员的多功能性,更能帮助其理解战术链条中不同环节的关联性。某欧洲俱乐部的跟踪数据显示,接受过跨位训练的球员战术适应能力超出同龄人32%。

3、实战场景淬炼

高强度模拟对抗是检验战术素养的最佳试金石。设置比分落后、少打多等压力场景,要求球员在限定时间内完成特定战术目标。德国某青训中心的研究表明,经过30场高压模拟赛的球员,正式比赛中的战术应变成功率可达78%,远超常规训练组。

国际交流赛事为战术应用提供多样化样本。组织不同风格球队的对抗赛,如技术流对阵力量型队伍,迫使球员调整既定战术模式。日本J联赛青训体系通过每年40场跨区域赛事,使球员接触超过15种战术风格,极大拓宽了战术应对能力。

实时战术修正机制是比赛日的关键环节。开发专用战术板APP,允许教练在中场休息时通过动画演示即时调整战术。某英超俱乐部青训营使用该技术后,下半场战术调整见效比例从52%提升至81%,显著提高临场指挥效率。

4、心理韧性锻造

战术执行力与心理素质存在强相关性。引入运动心理学课程,教授压力情境下的注意力聚焦技巧。通过呼吸调节训练和可视化冥想,帮助球员在战术执行受阻时保持决策清晰度。实验数据显示,接受过心理训练的球员在失误后的战术恢复速度加快1.8倍。

领袖球员培养计划强化战术稳定性。在U16阶段选拔战术理解力突出的球员担任场上指挥,通过责任赋予提升其战术执行力。西班牙某青训营的追踪研究显示,担任过队长的球员在职业联赛中战术失误率低于平均值19%。

失败情景重建训练打破战术心理障碍。刻意设置战术失效场景,引导球员分析原因并现场制定改进方案。这种建设性挫折教育使球员的抗压能力提升43%,同时增强战术创新的主动性。

总结:

足球青训中的战术培养是项系统工程,需要贯穿球员成长的每个阶段。从启蒙期的空间意识到体系化训练的模式创新,从实战淬炼的场景多样性到心理韧性的科学锻造,每个环节都需遵循足球运动发展规律。现代青训已突破单纯技术传授的局限,转向培养具有战术智慧、适应能力和创新思维的复合型球员。

面对足球战术的快速演进,青训体系必须保持前瞻视野。通过融合科技手段、数据分析和心理科学,构建多维立体的培养模式。唯有如此,才能为未来赛场输送既懂得执行战术,更能创造战术的新一代足球人才,在绿茵场上书写属于他们的战术革命。